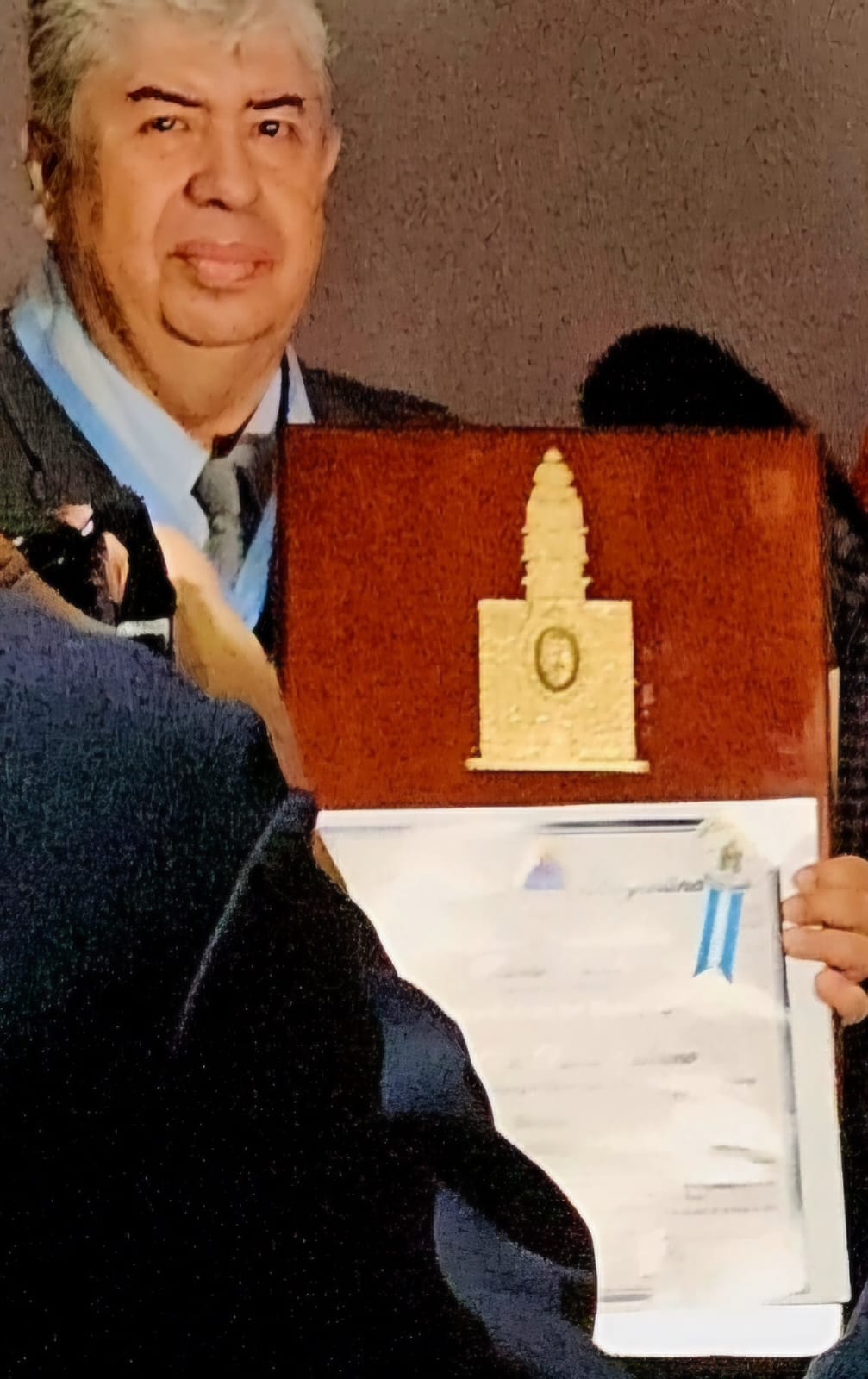

El Prof. Dr. David Galeano, experto en lengua y cultura indígena, docente del Instituto Superior de Lenguas, dependiente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (ISL-FF-UNA) fue premiado durante la Ceremonia de Gala “Arte y Cultura del Paraguay”, organizada por el Palacio Barolo, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el pasado 8 de junio. El acto de reconocimiento otorgó al docente las distinciones “Benemérito Caballero Palaciego de las Lenguas” y “Comendador de las Lenguas” por sus invaluables aportes a la preservación de las expresiones culturales de indígenas de la región.

El reconocimiento en el vecino país destaca los 50 años de trayectoria del experto en el ámbito de las luchas sociales dirigidas a proteger las lenguas de las naciones indígenas con las que convivimos en nuestro territorio.

El Dr. Galeano nos explicó cuál es el estado de las lenguas indígenas en territorio paraguayo y en otros de la región:

Entrevista al Prof. Dr. David Galeano

P: ¿Cuántas lenguas indígenas existen en el país?

R: Actualmente, están inventariadas oficialmente 19 etnias y cada una de ellas tiene su idioma o lengua propia o la variante dialectal de ese idioma. Lastimosamente, fuera de la lengua guaraní, las demás lenguas están en peligro pues poseen un escaso número de hablantes. No debemos perder de vista que antes de este actual inventario, la Dra. Branislava Susnik (entre 1950 y 1970) había catalogado 17 naciones o etnias, divididas en 5 grandes familias lingüísticas (Guaraní, Maskói, Mataco, Zamuco y Guaikuru). Ella fue la mentora, creadora y directora del Museo Etnográfico Andrés Barbero, donde puso en exposición las muestras culturales de las 17 naciones indígenas que catalogó.

P: ¿Cómo se investigan las lenguas indígenas en nuestro país?

R: Y la historia rescata los nombres de los más destacados investigadores de las Lenguas y Culturas Indígenas de nuestro país, entre ellos: Guido Boggiani, Moisés Bertoni, León Cadogan, Branislava Susnik, José Perasso, Marcial Samaniego, Bartoméu Melia y José Zanardini y a nivel de instituciones, por ejemplo, la más antigua, la Asociación Indigenista del Paraguay y desde hace una década también la Secretaría de Políticas Lingüísticas que posee una dirección dedicada a las lenguas indígenas. También me consta que la Itaipú Binacional y Yacyretá cuentan con programas de apoyo a la investigación y rescate de las manifestaciones culturales indígenas.

De hecho, en la Universidad Nacional de Asunción, que cuenta con la Licenciatura en Lengua Guaraní, que en el 2023 cumplió 50 años de su creación, existen numerosos trabajos de investigación y tesinas de grado relacionados a la lengua guaraní y a varias lenguas indígenas de nuestro país. Debemos destacar que bajo la gestión de la Rectora Prof. Dra. Zully Concepción Vera de Molinas la UNA puso en práctica, con la exoneración del examen de ingreso, la admisión de numerosos estudiantes indígenas para estudiar en las diversas facultades de la UNA (https://www.una.py/tramite/admision-por-regimen-especial-convenio-una-indi). En la actualidad, el Instituto Superior de Lenguas, dependiente de la Facultad de Filosofía (FF-UNA), lleva adelante una Maestría en Educación Intercultural. También la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNA desarrolla importantes proyectos de investigación y documentación vinculados a los pueblos indígenas a través de su Departamento de Formación Docente y de otras direcciones. Así mismo, la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENOB-UNA) inauguró recientemente un albergue para los estudiantes indígenas que estudian en dicha unidad académica, e igualmente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte.

P: ¿Cuál es el estado actual de las investigaciones relacionadas a las lenguas indígenas a nivel nacional e internacional tanto con el guaraní como con otras lenguas indígenas?

R: Lastimosamente faltan más recursos financieros que permitan concretar más investigaciones sobre las lenguas indígenas de nuestro país de manera a rescatarlas y documentarlas. Los esfuerzos que mencioné son insuficientes, pues las necesidades son enormes en lo que respecta a las naciones indígenas, ya que la problemática abarca muchísimo más el estudio puntual de las lenguas solamente. De hecho, la pervivencia de las lenguas indígenas depende de la dignificación de la vida de los hermanos indígenas hablantes de esas lenguas.

P: ¿Qué políticas públicas específicas se necesitan para abordar los problemas que enfrentan las lenguas indígenas en Paraguay, como la discriminación, marginación y falta de apoyo institucional?

R: Algunas de las acciones que considero necesarias desde un punto de vista general son:

- El aseguramiento de sus territorios ancestrales de manera que puedan continuar desarrollando sus respectivas culturas. El mejoramiento de su calidad de vida.

- La implementación de programas de educación intercultural en cada una de sus respectivas lenguas, fomentando la formación profesional de los mismos.

- La provisión de un fondo de desarrollo que fomente, por ejemplo, la producción artesanal, agrícola y otros; y su colocación en el mercado nacional e internacional.

- Atención en materia de salud pública que atienda los principales problemas sanitarios que padecen.

- La generación de centros de investigación, recopilación, documentación publicación de trabajos sobre la historia, la cultura, la lengua, la organización social, religiosa y otros aspectos de cada nación indígena que habita el Paraguay.

En este punto, vale remarcar que toda acción propuesta a las comunidades debe ser consensuada por sus autoridades antes de hacerlas efectivas, ya que sus culturas y la nuestra no siempre podrán ejecutar las mismas prácticas, ni sus objetivos deben ser iguales a los nuestros. Es decir, las naciones indígenas se rigen por sus propias costumbres y nuestra tarea es respetarlas y proponer alternativas en las que ellas y ellos sean los únicos y principales protagonistas.

P: ¿Cuál es el estado actual de la educación intercultural bilingüe en Paraguay? ¿Qué desafíos y oportunidades presenta para la revitalización de las lenguas indígenas?

R: El único indicador posible de analizar es el vinculado a la Lengua Guaraní. Penosamente, debo manifestar que poco o nada se ha hecho con respecto a las demás lenguas, con excepción, de la lengua de los Nivaklé, Guana y Maká.

En relación a la Lengua Guaraní, podemos afirmar que existen numerosos trabajos desarrollados y que lograron documentar diferentes aspectos de la lengua y la cultura guaraní hablada por los Paĩ Tavyterã, los Mbya, los Ava Guarani, los Ache, los Guarani Occidentales y los Ñandéva.

Un capítulo aparte merece el guaraní hablado por la población paraguaya, no indígena. El guaraní es idioma oficial del Paraguay, junto al castellano, desde 1992 y en ese sentido, puedo afirmar que recién en 1994 el Estado Paraguayo implementó la enseñanza bilingüe en la educación paraguaya a través de la reforma educativa. Desde entonces, han pasado apenas 30 años y se pueden percibir signos positivos; sin embargo, debemos reconocer que como en todo laboratorio experimental estamos aun atravesando por una etapa intermedia. Hoy, por ejemplo, contamos con recursos humanos preparados para el magisterio (profesores, licenciados, magísteres y doctores en Lengua y Cultura Guaraní), por otro lado, disponemos de una numerosa bibliografía sobre temas diversos en guaraní o acerca del guaraní. Además, podemos mencionar que está presente en el ámbito universitario en prácticamente todas las carreras y universidades públicas y privadas. Tanto el CONES como la ANEAES requieren la inclusión del guaraní en las mallas curriculares. Así mismo, una mayor presencia en los medios masivos de comunicación (radioemisoras, teledifusoras, diarios, internet, redes sociales) y en el mundo del arte (grupos musicales, solistas, festivales, etc.) e igualmente una mayor promoción y difusión internacional. En la actualidad, el guaraní es estudiado más allá del Paraguay, en la Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Suiza, República Checa, Japón y otros países del mundo.

P: ¿Cómo se puede garantizar la participación efectiva de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre políticas lingüísticas y educativas que les afectan directamente?

R: Falta que el organismo estatal, la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), conjuntamente con el Instituto Nacional del Indígena (INDI) y los demás organismos públicos y privados afectados, asuman un mayor protagonismo y potencien el diálogo con las naciones indígenas a fin de definir políticas y estrategias que apunten al fortalecimiento de las lenguas y culturas de los hermanos indígenas y que también coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.

P: ¿Cómo tu trabajo y tu legado pueden inspirar a las nuevas generaciones de investigadores y activistas en la defensa de las lenguas indígenas en Paraguay?

R: Nadie puede querer lo que no conoce. Lastimosamente, hoy, desposeídos y viviendo en la extrema pobreza, muchos de ellos deambulan por las calles asuncenas y de otros grandes centros urbanos mendigando, alcohólicos, drogados y prostituyéndose, “ensuciando la ciudad” pero tengan por seguro que no lo hacen por gusto. Son la consecuencia de la desatención del sistema, representado por las autoridades locales, departamentales y nacionales. Ojalá más niños, jóvenes y adultos conozcan las numerosas virtudes y valores de las naciones indígenas y que de esa manera, entre todos, aprendamos a valorar sus lenguas y culturas, que conforman nuestra identidad paraguaya. Si una parte de lo que somos proviene de los españoles, la otra deriva de nuestros ancestros indígenas que, al igual que el resto del mundo, son seres humanos que merecen vivir dignamente y ser respetados. Hoy, a nivel nacional, luego de numerosas acciones de concienciación realizadas por individualidades y organizaciones públicas y privadas, yo observo una notable actitud positiva y una permanente solidaridad para con “ellos” y creo que ese puede ser uno de los legados más importantes para esta y las generaciones venideras, pero no olvidemos que aún resta mucho por hacer…

Fotos: Gentileza.